COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Au moment de concevoir le projet d’exposition, je dispose les éléments en fonction d’une trame narrative. Cette trame narrative peut être une succession chronologique, dans le cas d’un sujet documentaire, ou bien un enchaînement esthétique pour la présentation d’une œuvre artistique. Comme en écriture, il s’agit de trouver un rythme: séquences, transitions, passages culminants.

Pour la réalisation matérielle des éléments d’exposition – reproductions de documents, tirages, encadrements, fabrication de supports, éclairages, je fais appel à des professionnels expérimentés.

Je réalise depuis 2009 les expositions temporaires du Musée de l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Ces expositions, généralement composées d’archives historiques, de photographies contemporaines et anciennes, parfois de sculptures, sont vues par 20’000 visiteurs en moyenne chaque été.

………………………………….

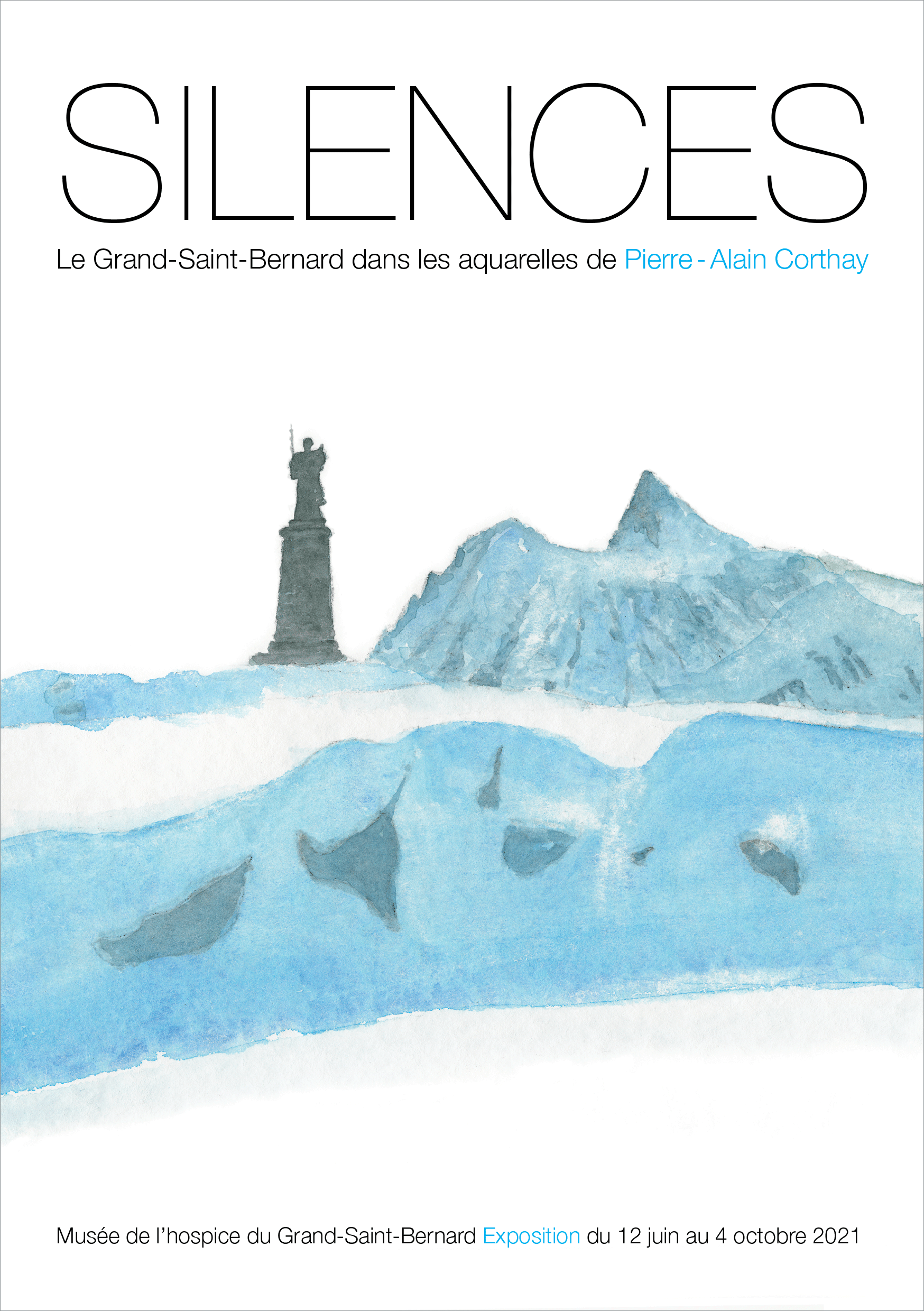

2021 SILENCES

Le Grand-Saint-Bernard dans les aquarelles de Pierre-Alain Corthay

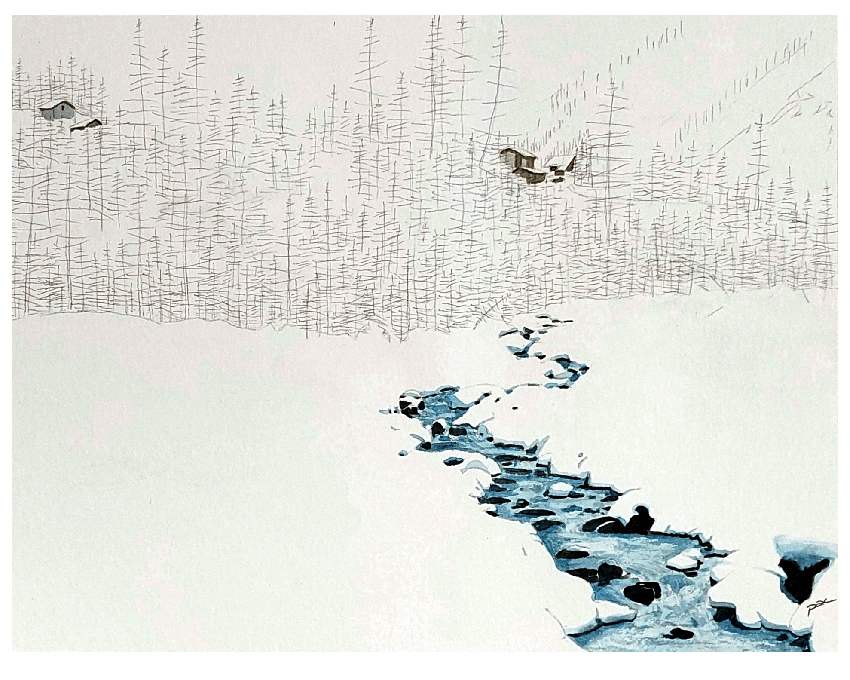

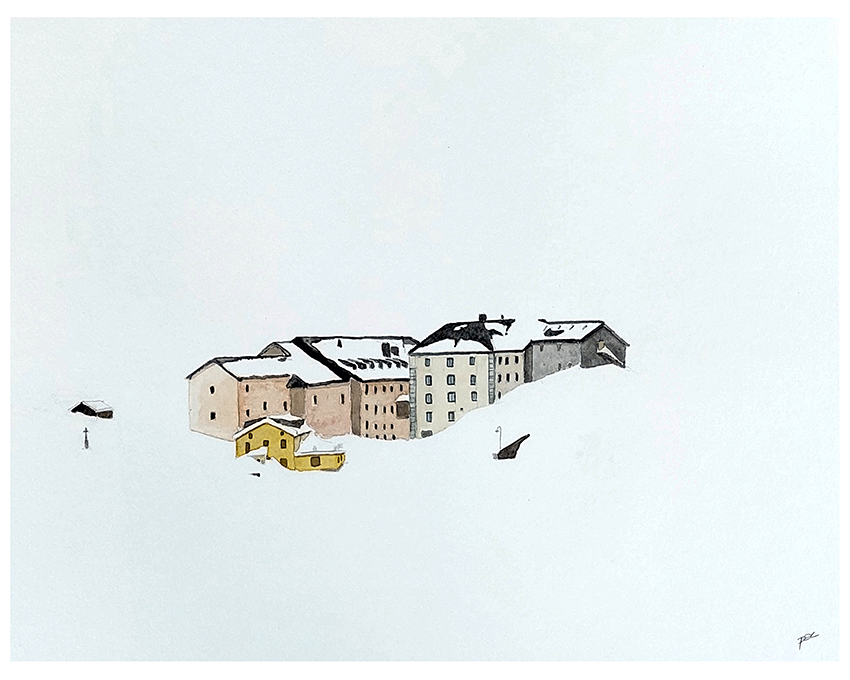

Le cheminement que propose l’exposition évoque tout d’abord des lieux emblématiques du Grand-Saint-Bernard. Progressant par le val d’Entremont ou le val Ferret, Pierre-Alain Corthay invite à reconnaître l’alpage de La Pierre, le refuge de l’Hospitalet, la chapelle de Ferret, puis le col et l’hospice. Dans la blancheur, les formes construites et les reliefs sont crayonnés et animés de touches de couleur, parfois entièrement noires, comme brûlées par la lumière. Puis le regard rencontre la brume, la roche, les coulées de neige, en images qui évoquent ce que l’on éprouve, parfois, lorsque l’on progresse vers l’hospice dans le froid, dans le vent, en silence.

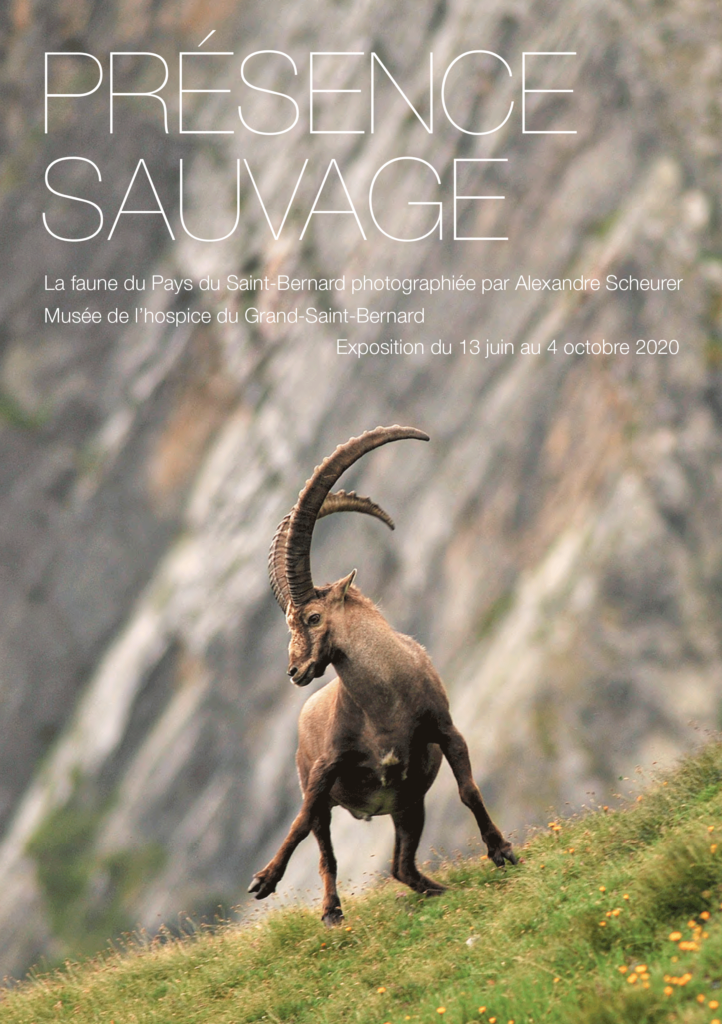

2020 PRÉSENCE SAUVAGE

La faune du Pays du Saint-Bernard photographiée par Alexandre Scheurer

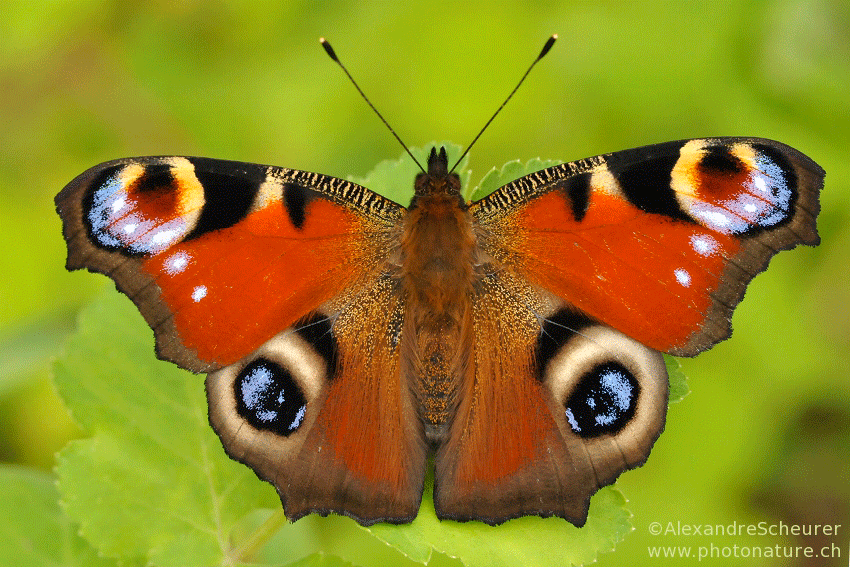

Photographe et naturaliste, Alexandre Scheurer passe le plus clair de son temps à observer la faune sauvage dans les Alpes valaisannes. Le Pays du Saint-Bernard, qui comprend le val d’Entremont, le val Ferret et le col du Grand-Saint-Bernard, fait partie de ses territoires de prédilection. Il y a vu le rut du cerf et la progression du chamois dans la neige, mais aussi la fuite d’une vipère et la délicate silhouette d’un papillon.

Au fil des images, l’exposition donne à découvrir ou redécouvrir la pensée du pape François au sujet de la création, telle qu’il l’exprime dans son encyclique Laudato Si’, publiée en 2015: «Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres nous avons besoin les uns des autres.»

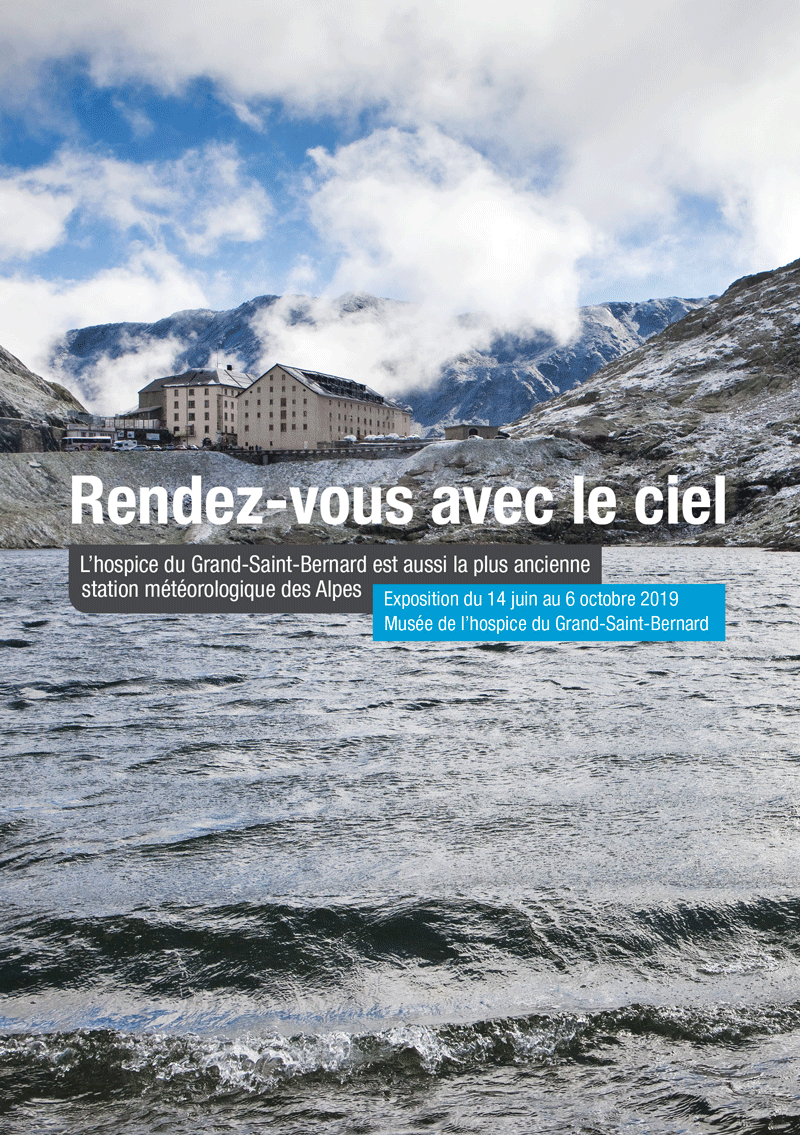

2019 RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL

L’hospice du Grand-Saint-Bernard est la plus ancienne station météorologique des Alpes

L’exposition présente plusieurs pièces d’archive témoignant de la primauté de la station météorologique de l’hospice. Parmi ces archives figure la lettre datée de septembre 1817, par laquelle le professeur Marc-Auguste Pictet, physicien genevois, invite les chanoines à prendre chaque jour des mesures météorologiques et à les lui transmettre, tout en indiquant la manière d’utiliser les divers instruments qu’il met à leur disposition: c’est le début des mesures météorologiques en altitude. En plus des archives, l’exposition s’appuie sur un ensemble de photographies contemporaines de paysages des Alpes valaisannes dans des conditions météorologiques particulières, réalisées par plusieurs photographes lors de leurs courses en montagne. Expliquant chacune des photographies, les notices météorologiques ont été rédigées avec la collaboration de Robin Métrailler.

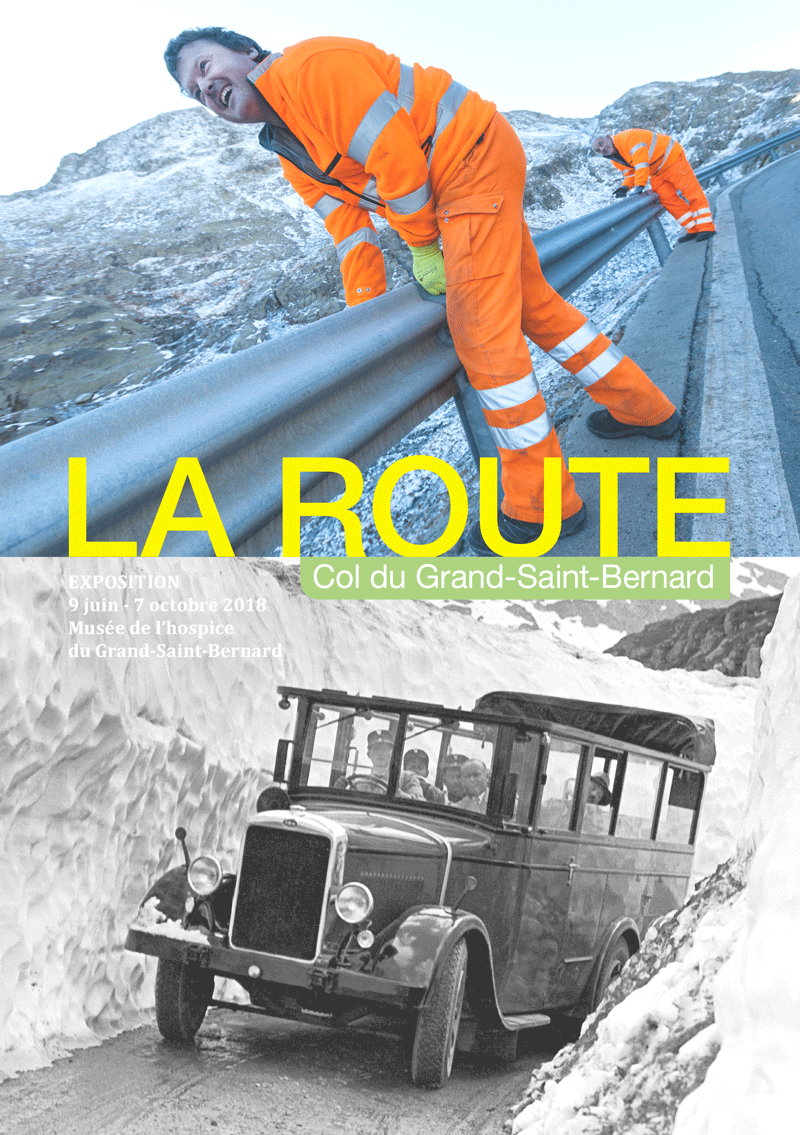

2018 LA ROUTE, COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

De la voie romaine à la route d’aujourd’hui, l'exposition évoque l’histoire de cet axe vital qui culmine au col du Grand-Saint-Bernard, à près de 2500 m d’altitude, où saint Bernard du Mont-Joux a fondé l’hospice en 1050.

Parmi les nombreux documents d’archive, j’ai présenté un fragment en couleur de la fabuleuse Table de Peutinger, datant du 13e siècle, établie d’après une carte du 4e siècle représentant les principales voies de l’Empire romain, dont le col du Mont-Joux.

Les photographies contemporaines, produites par l’hospice et réalisées par Andrea Alborno, montrent les cantonniers valaisans et valdôtains au travail, au moment de la fermeture de la route en octobre, puis de son ouverture en juin, lorsqu’il s'agit de dégager la voie à travers les amoncellements de neige.

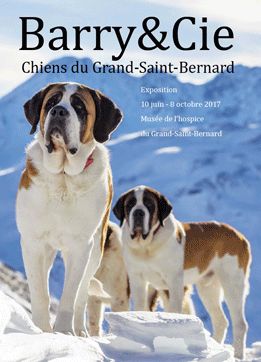

2017 BARRY & Cie

Chiens du Grand-Saint-Bernard

Cette exposition démontre, à l’aide de photographies et de documents historiques, la réalité du lien qui perdure depuis au moins trois siècles entre les chanoines du Grand-Saint-Bernard et leurs célèbres chiens.

Barry était un chien légendaire, qui aurait «sauvé la vie à 40 personnes». Si les légendes sont nécessaires à l’enchantement du monde, ce n’est pas les diminuer que de les situer par rapport à la réalité; en effet, les chroniques et autres documents d’archive montrent bien la fréquence des opérations de sauvetage de voyageurs pris dans la tourmente ou les avalanches, le plus souvent avec l’aide des chiens.

Parmi les documents historiques provenant des archives de la congrégation figure en particulier la lettre datée du 27 juin 1800, signée d’Alexandre Berthier, général de l’armée de réserve de Napoléon Bonaparte, qui demande au prieur de l’hospice du Grand-Saint-Bernard de lui donner un chien.

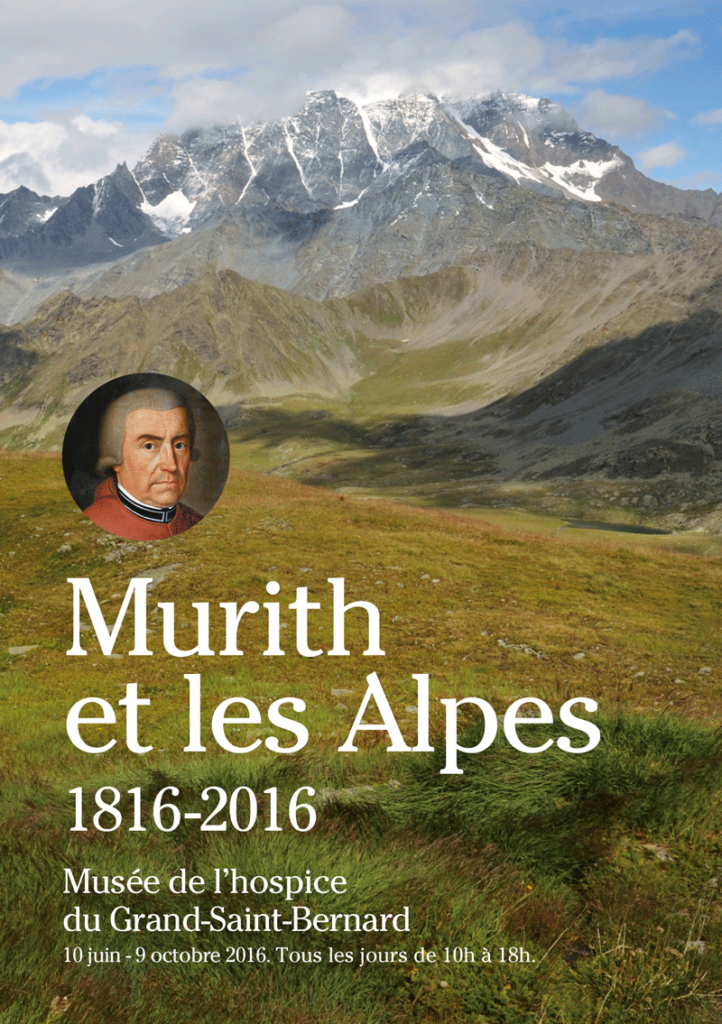

2016 MURITH ET LES ALPES

Organisée pour commémorer le bicentenaire de la mort du chanoine Laurent-Joseph Murith (1742-1816), cette exposition retrace le parcours d’un religieux connu pour ses travaux scientifiques. C'est dans les Alpes que Murith a mené les recherches archéologiques, minéralogiques, botaniques qui allaient contribuer à sa renommée. Correspondant régulier de Horace-Bénédict de Saussure et membre fondateur de la Société helvétique des sciences naturelles, Murith a été le premier, en 1779, à faire l’ascension du Mont Vélan (3727 m), pour effectuer des mesures d’altitude.

Les photographies réalisées par Alexandre Scheurer montrent avec force l’environnement naturel du Grand-Saint-Bernard, en paysages minéraux et en constellations florales. Aux images s’ajoute l’importante collection minéralogique du chanoine naturaliste, restaurée par le géologue Stefan Ansermet.